博士

今回は秋の食べ物に関する雑学クイズを出題するぞ!全問正解目指して頑張るのじゃ。

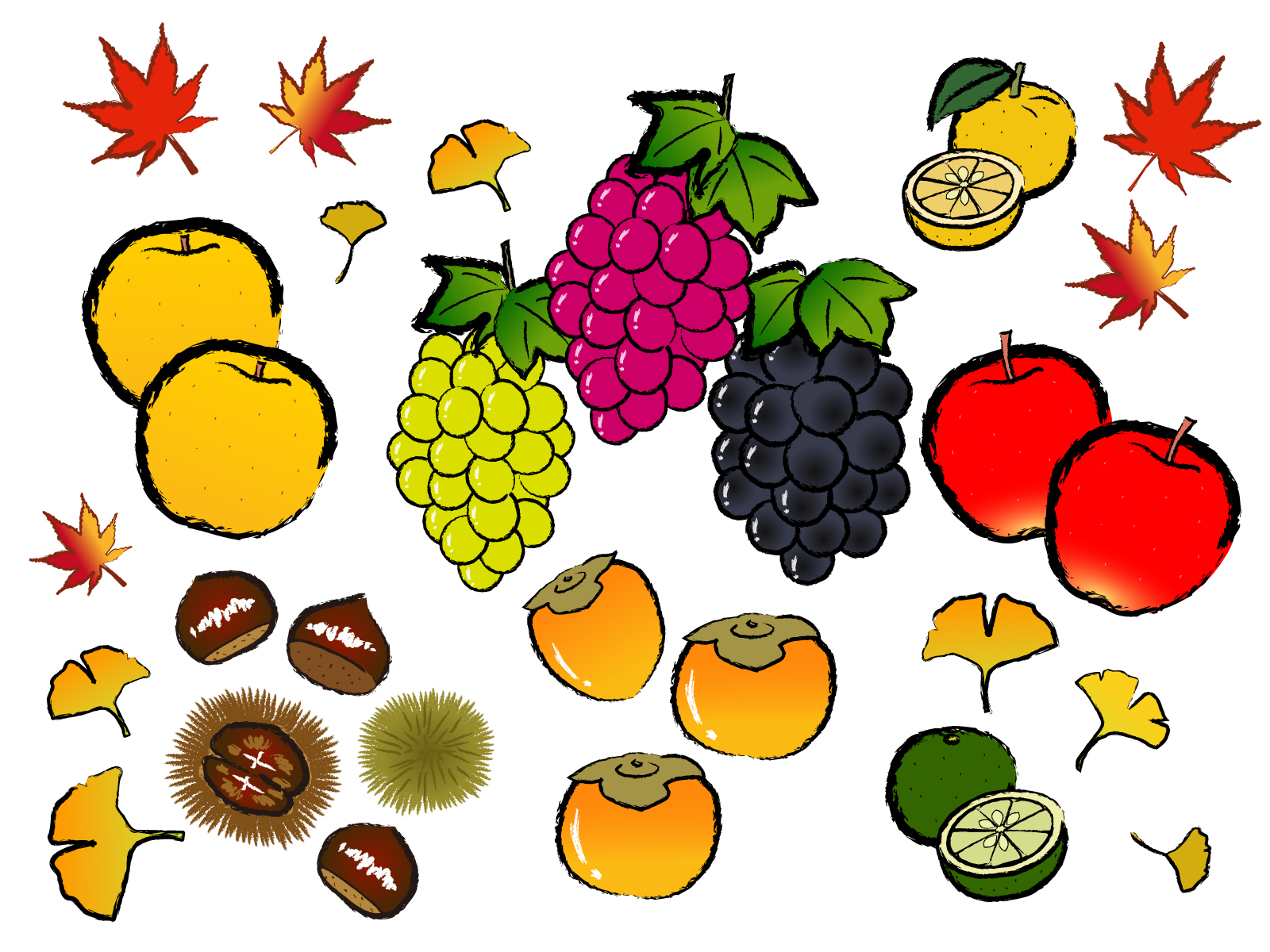

【秋の食べ物に関するクイズ】高齢者向け!簡単・面白い雑学三択問題【前編10問】

博士

まずは10問出題するぞぉ!3つの選択肢の中から正しいものを一つ選ぶのじゃ

第1問

江戸時代の焼き芋の売り文句に「栗より美味い〇〇里」というものがありました。

当てはまる漢数字はなんでしょうか?

1.十三

2.三十

3.五百

+ 答えを見る(こちらをクリック)

1.十三

江戸時代の焼き芋の売り文句に「栗より美味い十三里」と言うものがありました。

「里」とは当時使われていた距離を表す単位で、一里は約4kmです。

「栗(九里)+より(四里)で十三里」という洒落のようなものでしたが、それが江戸で受けていたようです。

第2問

「おはぎ」と「ぼたもち」は同じ物ですが、作る季節で呼び分けています。

秋に作るのはどちらでしょうか?

1.おはぎ

2.ぼたもち

3.実は季節による呼び分けはしていない

+ 答えを見る(こちらをクリック)

1.おはぎ

「おはぎ」と「ぼたもち」は名前が違うだけで同じものですが、秋に作るものは「おはぎ」、春に作るものは「ぼたもち」と呼ばれています。

秋は萩の花が咲く季節で、春は牡丹の花が咲く季節であることからこのような呼び分けがされるようになりました。

第3問

江戸時代、秋刀魚は食用としては好まれず別の用途に用いられていました。

それはなんでしょうか?

1.目薬

2.灯りに使う油

3.歯磨き粉

+ 答えを見る(こちらをクリック)

2.灯りに使う油

江戸時代、秋刀魚は灯りに使う油として用いられていました。

当時は脂がのった魚は下品なものとされ、淡白な魚が好まれており特に鯛は当時から高級魚でした。

一方、秋刀魚はその下品な魚の枠組みに当てはまり、庶民でも殆ど食べない魚だったと言われています。

そして、現在のように電気のない時代の照明と言えば行灯やロウソクです。

行灯を使うには油が不可欠であり、食用としては好まれなかった秋刀魚はその油として利用されていました。

第4問

柿は栄養価が高い果物であることから「柿が赤くなると〇〇が青くなる」ということわざまであります。

当てはまるものはなんでしょうか?

1.隣人

2.閻魔

3.医者

+ 答えを見る(こちらをクリック)

3.医者

「柿が赤くなると医者が青くなる」ということわざがあります。

柿はビタミンCが豊富に含まれており、1個食べれば1日に必要なビタミンCを賄える程です。

ビタミンCは免疫力を上げ、風邪予防の効果が期待できる栄養素です。

そのため体調を崩す人が少なくなって医者の仕事が減ることから、このようなことわざが生まれたと言われています。

第5問

マツタケの香りは海外では何に例えられるでしょうか?

1.畳

2.草原

3.革靴

+ 答えを見る(こちらをクリック)

3.革靴

マツタケの香りは海外では、革靴の臭いに例えられることがあります。

香りが特徴的なマツタケは日本では高級品ですが、海外ではその香りが受け入れられないことは珍しくありません。

韓国などのように日本以外でもマツタケを食べる国はありますが、自国で採れたとしても国内では殆ど食べない国が多くあります。

第6問

1房のブドウの中で最も甘みが強いのはどの位置の実でしょうか?

1.上(枝に近い方)

2.中心

3.下

+ 答えを見る(こちらをクリック)

1.上(枝に近い方)

1房のブドウの中で最も甘みが強いのは、上(枝に近い方)の実です。

枝に近い方の実から熟していくため、上の実の方が甘くなっています。

そのためブドウを食べる際は、上の方にある実を後に食べるとより甘みを楽しめるようになります。

第7問

栗を使ったケーキに「モンブラン」がありますが、その名前の由来はなんでしょうか?

1.栗の品種名

2.山の名前

3.パティシエの名前

+ 答えを見る(こちらをクリック)

2.山の名前

ケーキの「モンブラン」の名前の由来となったのは、アルプス山脈のモンブランです。

フランス語で「白い山」という意味になります。

山の形に似せて作られたことからその名がつけられているため、栗を使っているものが多いのは確かですが、「モンブラン=栗のケーキ」ではありません。

栗ではなくサツマイモやカボチャを使ったモンブランも存在します。

第8問

秋が旬のカツオは「戻りガツオ」と呼ばれます。

そしてとても脂がのっていることから、ある別名があります。それはなんでしょうか?

1.ビーフ鰹

2.トロ鰹

3.オイル鰹

+ 答えを見る(こちらをクリック)

2.トロ鰹

マグロに負けないくらい良質な脂がのった戻りガツオは、「トロ鰹」も呼ばれます。

戻りガツオは、夏にエサをたっぷり食べて栄養を蓄えているためとても脂がのっています。

なんと、春が旬の初ガツオの約10倍もの脂を持っていると言われています。

第9問

買って来た梨の食べ頃はいつでしょうか?

1.買ってすぐ

2.2日後

3.1週間後

+ 答えを見る(こちらをクリック)

1.買ってすぐ

梨の食べ頃は、買ってすぐです。

果物によってはバナナなどのように、収穫後の実でも暫く置いておくことで甘さが増すものがあります。

これを「追熟」と言いますが、梨は追熟をしない果物であるため待っていたところで甘みが増すことはありません。

そのため、梨は買って来たその時点で既に食べ頃であると言えます。

第10問

ハロウィンの際に、ジャック・オー・ランタンを作るために使われる野菜はなんでしょうか?

1.トウモロコシ

2.白菜

3.カボチャ

+ 答えを見る(こちらをクリック)

3.カボチャ

ハロウィンのジャック・オー・ランタンの材料となっているのは、カボチャです。

くり抜いて顔を作ったカボチャの中にロウソクを立て、火を灯します。

これには善霊を引き寄せ、悪霊達を遠ざける効果があるとされています。

【秋の食べ物に関するクイズ】高齢者向け!簡単・面白い雑学三択問題【中編10問】

博士

前半10問はどうじゃったかのう?まだ物足りないという人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!

第11問

食べ過ぎると最悪の場合、命に関わることもある中毒を引き起こす可能性がある秋の味覚はなんでしょうか?

1.銀杏

2.カボチャ

3.サツマイモ

+ 答えを見る(こちらをクリック)

1.銀杏

銀杏は食べ過ぎると中毒を引き起こす可能性があります。

しかし、どの程度まで食べてよいかという線引きは個人差が大きすぎて難しい部分があります。

小児の場合は7~150個、成人の場合は40~300個で中毒が起こると言われており非常に幅が広い数値が示されています。

さらに死亡例や、5~6個で中毒を引き起こした例もあるなど何個食べてどの程度の症状が出るのかは個人差が非常に大きく、体調によっても左右されるようです。

銀杏中毒の症状としては、嘔吐や呼吸困難、めまいなどがあります。

美味しい秋の味覚ですが、食べ過ぎにはくれぐれも注意しましょう。

第12問

秋は新米の季節です。

国内で生産されている米の品種の中で、最も生産量が多い品種はどれでしょうか?

1.あきたこまち

2.ヒノヒカリ

3.コシヒカリ

+ 答えを見る(こちらをクリック)

3.コシヒカリ

国内で生産されている米の中で、最も生産量が多い品種はコシヒカリです。

国内の米の約35%はコシヒカリが占めています。

2位は「ひとめぼれ」で約9%、3位は「ヒノヒカリ」で約8.6%と続いており、コシヒカリの生産量の多さがよく分かります。

第13問

十五夜の夜に月見団子を用意するようになったのはいつ頃からでしょうか?

1.室町時代

2.江戸時代

3.明治時代

+ 答えを見る(こちらをクリック)

2.江戸時代

月見という文化そのものは平安時代には既に存在していました。

しかし、十五夜の夜に月見団子を用意するようになったのは、江戸時代からと言われています。

十五夜はちょうど米の収穫時期と重なっていたため、米粉を使い月に見立てた団子を用意して米が無事に収穫できたことを感謝し、翌年の豊作を願っていました。これが月見団子の始まりです。

第14問

「秋茄子は嫁に食わすな」という言葉があります。

そう言われるようになった理由はなんでしょうか?

1.秋茄子は美味しくないから

2.秋茄子は不吉の象徴だったから

3.秋茄子は体を冷やすから

+ 答えを見る(こちらをクリック)

3.秋茄子は体を冷やすから

秋茄子は体を冷やす食べ物とされており、「体が冷えるのは健康上良くないので、元気な子を生んでもらうためにも嫁に食べさせてはいけない」という意味もあります。

また、「秋茄子は種子がないので子宝に恵まれなくなる」と言われている点からも嫁には食べさせるべきではないとされていました。

単なる嫁いびりの意味だけがある言葉ではないと言えます。

第15問

米を「新米」という表記で売るためには、いつまでに包装すれば良いでしょうか?

1.収穫した年の12月31日まで

2.収穫翌年の5月31日まで

3.次の新米が収穫できるまで

+ 答えを見る(こちらをクリック)

1.収穫した年の12月31日まで

米を「新米」と表記して売るためには、収穫した年の12月31日までに包装する必要があります。

法律では「収穫した年の12月31日までに包装された米」が新米と表記できるとされています。

そのため同じ時期に収穫した米であっても年が明けた1月1日以降に包装された米は、表記の上では新米を名乗ることができなくなります。

第16問

栗の種はどこにあるでしょうか?

1.イガ

2.中身

3.栗に種は無い

+ 答えを見る(こちらをクリック)

2.中身

栗の種は、普段私たちが食べている中身の部分です。

「鬼皮」と呼ばれている硬い皮と「渋皮」と呼ばれている薄い皮の部分が果実で、イガは皮に当たります。

第17問

リンゴはある野菜と一緒に保管すると、その野菜の発芽を抑える効果があります。

その野菜とは何でしょうか?

1.ジャガイモ

2.トマト

3.レタス

+ 答えを見る(こちらをクリック)

1.ジャガイモ

リンゴは、ジャガイモと一緒に保管するとジャガイモの発芽を抑える効果があります。

リンゴは常時「エチレンガス」というものを出しており、これにはジャガイモの発芽を抑制する効果があるため、ジャガイモをより長く保管できるようになります。

第18問

ある果物が熟す前のものを発酵・熟成させることでできる抽出液は塗料や染料に用いることができます。

その果物とはなんでしょうか?

1.渋柿

2.ブドウ

3.リンゴ

+ 答えを見る(こちらをクリック)

1.渋柿

渋柿がまだ青いうちに収穫し、それを粉砕・圧搾し、発酵・熟成させることで「柿渋」という抽出液を作ることができます。

この柿渋は塗料や染料、防腐剤、さらには除菌スプレーなどに用いることができます。

その歴史は古く、10世紀頃の文献には漆の下塗りに使われていたことが記されています。

また、平安時代には下級の侍の衣服の染料としても使用されたと言われています。

第19問

調理前の生シイタケを洗う適切な方法はどれでしょうか?

1.水で洗う

2.ぬるま湯で洗う

3.濡れた布巾で拭く

+ 答えを見る(こちらをクリック)

3.濡れた布巾で拭く

生シイタケは、濡れた布巾で拭くと良いとされています。

そもそも、生シイタケは洗う必要がないと言われています。

シイタケは「原木栽培」と「菌床栽培」の2種類があり、どちらも土に直接触れない栽培方法であるため洗い落とすべき土がついていことがその理由です。

また、シイタケは水を吸収しやすいため洗うことで風味が薄れ、栄養も流れてしまうため勿体ないと言えます。

埃などの付着が気になる場合は、濡れた布巾で拭きとる方法を選べば栄養や風味が損なわれずに済むためおすすめです。

第20問

大阪で天ぷらにされることがある葉っぱは次のうちどれでしょうか?

1.コスモス

2.イチョウ

3.モミジ

+ 答えを見る(こちらをクリック)

3.モミジ

大阪では、モミジの葉を天ぷらにすることがあります。

「一行寺楓」という特別なモミジの葉を1年間塩漬けで保存し、塩抜きをして使用します。

モミジの天ぷらはなんと、約1300年前から存在していると言われています。

【秋の食べ物に関するクイズ】高齢者向け!簡単・面白い雑学三択問題【後編10問】

博士

中編10問はどうじゃったかのう?「まだまだ物足りない!」という人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!

第21問

石焼き芋の屋台には「ポー」という音を鳴らしながら走っているものがあります。

その音はどうやって出しているでしょうか?

1.録音した笛の音をスピーカーで流している

2.窯の排ガスの圧力を利用して笛を鳴らしている

3.実際に店主がその場で笛を吹いている

+ 答えを見る(こちらをクリック)

2.窯の排ガスの圧力を利用して笛を鳴らしている

石焼き芋の屋台の中には、「ポー」という笛の音を出しながら走っているものがあります。

その笛は芋を焼く窯に取り付けられており、排ガスの圧力で鳴る仕組みになっています。

このタイプの屋台は関西で見られることが多いため、「関西式」と呼ばれています。

第22問

新鮮なサンマを見分けるポイントは下顎の先端の色です。

何色だと新鮮だと言われているでしょうか?

1.黄色

2.赤色

3.茶色

+ 答えを見る(こちらをクリック)

1.黄色

新鮮なサンマは、下顎の先端が黄色になっています。

逆に鮮度が落ちてきたサンマは、下顎の先端が茶色に変化していきます。

サンマを買う際には下顎の先端に注目してみましょう。

第23問

タケノコの旬は基本的には春ですが、秋に収穫されるタケノコもあります。

その品種名はなんでしょうか?

1.孟宗竹(もうそうちく)

2.真竹(まだけ)

3.四方竹(しほうちく)

+ 答えを見る(こちらをクリック)

3.四方竹(しほうちく)

四方竹(しほうちく)は珍しく秋に生えてくるタケノコです。

切り口が四角形であることがその名の由来であり、高知県での栽培が盛んです。

第24問

ズイキはとある野菜の葉柄(葉を支える柄の部分)です。

どの野菜の葉柄でしょうか?

1.ナス

2.サトイモ

3.トウモロコシ

+ 答えを見る(こちらをクリック)

2.サトイモ

ズイキは、サトイモなどのイモ類の葉柄です。

煮物や和え物などにして食べられています。

戦国武将の加藤清正は、熊本城を建てる際に非常食にするために干したズイキを畳の材料にしていたと言われています。

第25問

きんぴらごぼうの「きんぴら」は、日本のとある伝統芸能が語源だと言われています。

それはなんでしょうか?

1.落語

2.歌舞伎

3.人形浄瑠璃

+ 答えを見る(こちらをクリック)

3.人形浄瑠璃

人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり)は日本の伝統芸能であり、浄瑠璃と人形によって演じられる人形劇です。

「きんぴら」の語源は、その人形浄瑠璃の物語の1つの主人公である「坂田金平(さかたのきんぴら)」は江戸時代の人々の間でとても人気があったとされています。

坂田金平の武勇伝から強く丈夫なものを「きんぴら」と呼ぶようになったと言われています。

ちなみに…坂田金平は金太郎のモデルとなった坂田金時の息子という設定です。

第26問

10月26日は「柿の日」です。

その由来となった人物とはだれでしょうか?

1.正岡子規

2.葛飾北斎

3.近松門左衛門

+ 答えを見る(こちらをクリック)

1.正岡子規

柿は秋が旬の果物で、10月26日は「柿の日」と定められています。

正岡子規が「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」の句を詠んだ日が、1895年の10月26日とされていることがその由来です。

第27問

英語で「chestnut(チェスナット)」と呼ばれている秋の味覚はどれでしょうか?

1.柿

2.栗

3.サツマイモ

+ 答えを見る(こちらをクリック)

2.栗

栗は英語で、「chestnut(チェスナット)」と言います。

「marron(マロン)」はフランス語です。

第28問

イチジクを食後に食べると得られる嬉しい効果はなんでしょうか?

1.消化促進

2.高血圧予防

3.眼精疲労の回復

+ 答えを見る(こちらをクリック)

1.消化促進

イチジクには「フィシン」という成分が含まれています。

これはタンパク質分解酵素の一種であり、肉や魚などのタンパク質を分解して消化を促進する効果があります。

第29問

「イクラ」と「筋子」の違いはなんでしょうか?

1.イクラは輸入品、筋子は国産

2.イクラはサケの卵、筋子はマスの卵

3.じつは同じもの

+ 答えを見る(こちらをクリック)

3.じつは同じもの

「イクラ」と「筋子」はどちらもサケやマスの卵です。

- イクラは筋子をバラして加工したもの

- 筋子はイクラのようにバラバラにせず卵巣膜をつけたまま加工したもの

という違いはありますが、状態が違うだけで元々は全く同じものです。

第30問

マツタケは常温の場合、どれくらい保存できるでしょうか?

1.1~2日

2.3~4日

3.7~8日

+ 答えを見る(こちらをクリック)

1.1~2日

マツタケは常温の場合、1~2日しか保存できません。

常温保存だといたみやすい上に、マツタケは時間が経つと香りが損なわれてしまうため長期保存には適していません。

冷蔵保存の場合も4日くらいが目安です。

マツタケを手に入れたらできるだけ早めに食べてしまいましょう。

博士

今回のクイズ問題は以上じゃ!君は何問解けたかな?

このサイトではいろんな脳トレクイズを紹介しているから、ぜひ他のクイズにも挑戦してみるのじゃ!