博士

今回は食べ物由来クイズを紹介するぞ!全問正解目指して頑張るのじゃ!

【食べ物由来クイズ】高齢者向け!名前の語源のまるばつ問題【前編10問】

博士

まずは10問出題するぞぉ!〇か×か、正解だと思う方を選ぶのじゃ。

第1問

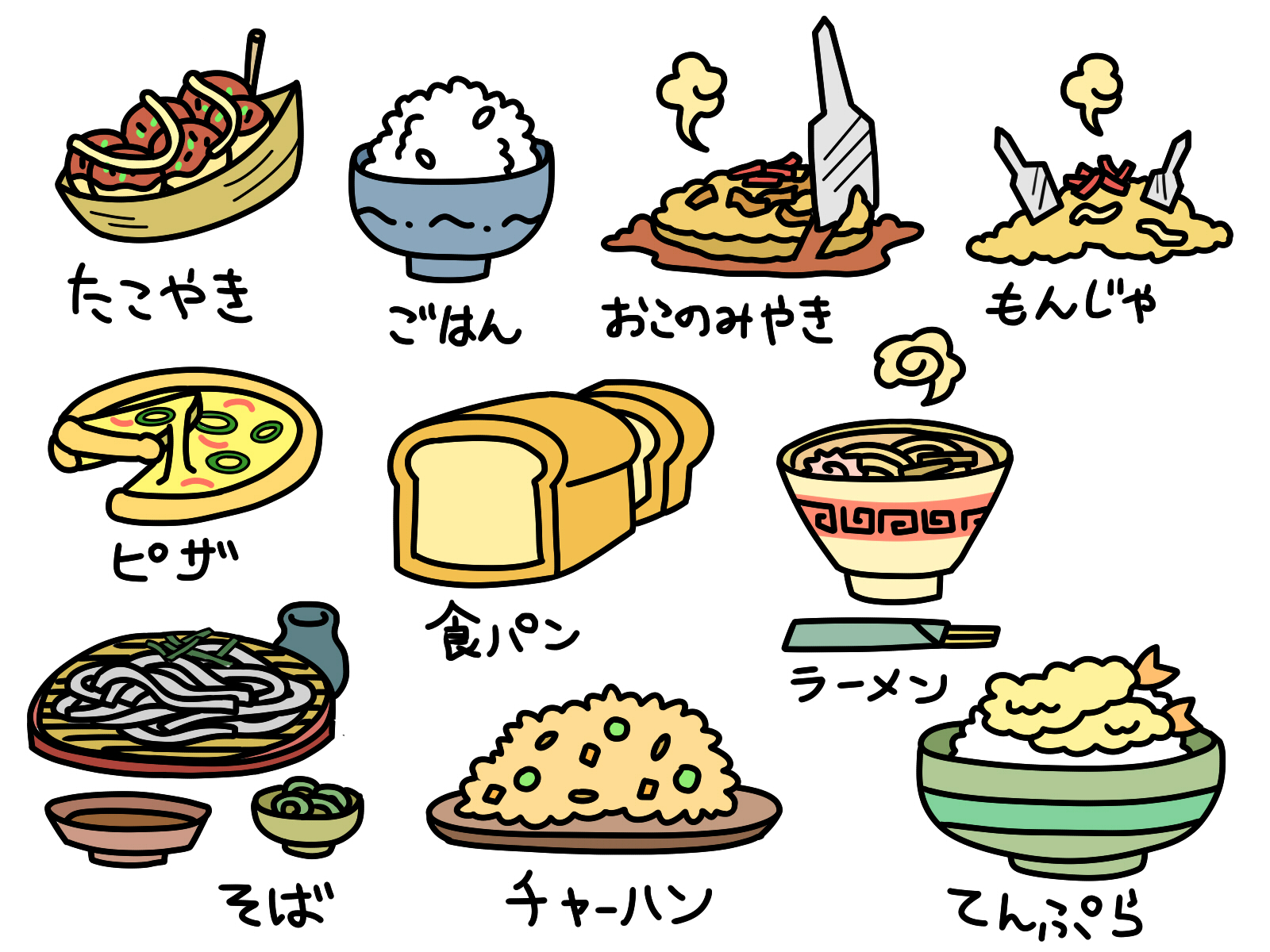

ナポリタンはイタリア発祥の料理である。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

ナポリタンは日本発祥の料理で、イタリアには存在しません。

ナポリタンは、アメリカの軍人が食べていたものを日本人がまねて作った料理といわれています。

最初は「アメリカン」という名前で呼ばれていましたが、美味しそうな名前ではないため、初めてパスタをトマトソースで食べたというナポリの人々に敬意を表して「ナポリタン」と呼ばれるようになりました。

第2問

エビチリは南米の国チリで食べられていたものを日本風にアレンジした料理である。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

中華料理のイメージが強いエビチリは、実は日本発祥の創作料理です。

チリは、唐辛子の一種の名前で、南米の国チリは関係ありません。

第3問

ミルクレープは「ミルク」と「クレープ」の二つの単語を合わせて名づけられた日本発祥のスイーツである。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

何枚ものクレープの間にクリームや果物を挟んで重ねていることから、「千枚のクレープ」という意味のフランス語を用いて名づけられました。

「ミルクレープ」で一つの単語であり、「ミルク」と「クレープ」が組み合わさったわけではありません。

第4問

愛知県の名物として有名な「ういろう」の名前の由来は、薬が関係している。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:⭕️

ういろうは漢字で「外郎」と書きます。

「外郎薬」という万能薬の形や色に似ていることがういろうの名前の由来となっています。

第5問

沖縄県でよく食べられているタコライス。

元々は、メキシコの海兵が海で釣れたタコをごはんにのせて食べていたことに由来する。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

タコライスは、「タコスの具を乗せた飯」という意味の言葉です。

メキシコではなく、沖縄県発祥で給食に出てくることもあります。

第6問

にんじんしりしりとは、北海道の方言に由来する郷土料理である。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

にんじんしりしりは沖縄の郷土料理で、細くおろしたにんじんと卵を炒めて作る食べ物です。

「しりしり」は沖縄の方言で千切りを意味します。

第7問

へぎそばとは木の器にそばが盛られた新潟県の郷土料理である。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:⭕️

へぎは「剥ぎ」がなまった言葉です、

木を剥いだ器にそばを盛ったので、へぎそばと呼ばれています。

第8問

流行り始めた当初のお好み焼きはその名のとおり、好きな具材を用いて自由に調理されていた。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:⭕️

戦後の子供たちは、水と小麦粉とキャベツを混ぜたものに、好きな食材を合わせて空腹を満たしていました。

第9問

せんべいは江戸時代に誕生したお菓子で千人以上の兵士が食べていたことから、せんべいと呼ばれるようになった。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

せんべいはお米を焼いたお菓子です。

戦国時代の「幸兵衛」という人物が、師匠の「千利休」にお菓子を出したところ好評だったため、二人の名前を合わせて【せんべい】と呼ばれるようになったという説があります。

第10問

冷やし中華は中国で誕生した麺料理で、戦後に日本で広まった。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

暑い夏においしく食べられる麺料理を作ろうと思った中華料理屋の店主が考えたのが冷やし中華です。

冷やし中華の調理では、たくさんの水が必要になりますが、中国はキレイな水を入手できる環境ではなかったため広まりませんでした。

冷やし中華は、キレイな水を入手できる日本だからこそ誕生した料理なのです。

【食べ物由来クイズ】高齢者向け!名前の語源のまるばつ問題【中編10問】

博士

前編10問はどうじゃったかのう?まだ物足りないという人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!

第11問

「稲荷寿司」は油揚げが苦手なキツネが稲荷神社の神様を怒らせたことから、その名前がついた。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

キツネは稲荷神の使いでした。

稲荷神社にお供えされる油揚げが、キツネの大好物だったことから、油揚げを使ったお寿司を稲荷寿司と呼ぶようになりました。

第12問

かまぼこは釜を使って調理していたことに由来する食べ物である。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

魚肉をすりつぶして焼いた食べ物が、「がま」という植物の「穂」の部分に似ていたことから、かまぼこと呼ばれるようになりました。

第13問

おせちでおなじみの伊達巻きの名前の由来は戦国武将「伊達政宗」である。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:⭕️

伊達巻きの名前の由来はたくさんありますが、その1つが戦国武将「伊達政宗」です。

1つ目の由来は、戦国武将の伊達政宗が好きな食べ物だったというもの。

2つ目は、「伊達」という言葉に、おしゃれで派手という意味があったため、派手な黄色の卵焼きを伊達巻きと呼ぶようになったというもの。

3つ目は、着物に巻く伊達巻という帯と、巻き方が似ていたというものです。

第14問

おせちに入っている赤い食べ物・チョロギには、長生きできますようにという意味がある。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:⭕️

長寿に由来するチョロギは、縁起の良い食べ物として、お正月に食べるのが定番になりました。

第15問

江戸時代の農民が農作業の途中で食べていたことから、田作りという名前の食べ物がうまれた。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

田作りとはイワシを乾燥させた食べ物で、稲作の肥料として使われていました。

その年の豊作を祈って、お正月に食べるようになったのです。

第16問

けんちん汁は鎌倉時代には違う名前だった。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:⭕️

鎌倉の建長寺の修行僧が作っていたので、「けんちょう汁」と言われていました。

それがだんだんとなまって、けんちん汁となったのです。

第17問

日本にはお父さんが焼いて調理するからという理由で名づけられた食べ物がある。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:⭕️

北海道の郷土料理であるちゃんちゃん焼きは、魚と野菜を焼いて、みそで味付けしたものです。

その由来には、お父ちゃんがちゃっちゃと作るからという説があります。

第18問

かんころもちとは、缶の中で転がして作る京都府発祥のお菓子である。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

長崎県五島列島の方言で、サツマイモを薄く切って干したものを「かんころ」と言います。

お餅と合わせたかんころもちは、五島列島の郷土菓子として有名です。

第19問

きんぴらごぼうという名称は、昔話に出てくる金太郎から名づけられた。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

金太郎の子供の、坂田金平は、とても怪力で、そこから、強くて丈夫なものを「きんぴら」と呼ぶようになりました。

固くて辛いきんぴらごぼうにピッタリの言葉です。

第20問

実在した人の名前が食べ物のたくあんの由来となった。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:⭕️

たくあんは大根の漬物で、日本中で食べられています。

江戸時代の僧、沢庵宗彭から名前を取ったという言い伝えがあります。

【食べ物由来クイズ】高齢者向け!名前の語源のまるばつ問題【後編10問】

博士

中編10問はどうじゃったかのう?「まだまだ物足りない!」という人は、次の10問にも挑戦してみるのじゃ!

第21問

ちり鍋の名前の由来は魚の身が縮む様子からきている。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:⭕️

沸騰した湯の中に薄切りにした生の魚を入れると、ちりちりと縮む様子から「ちり鍋」と呼ばれるようになったと言われています。

第22問

フグの刺身を「てっさ」と呼ぶのは、江戸時代に鉄板をまな板代わりに使っていたことから来ている。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

フグは昔、「てっぽう」と呼ばれていた時代がありました。

そのことからフグの刺身を「てっさ」と呼ぶようになりました。

また、そのことからフグのちり鍋を「てっちり」と呼んでいます。

第23問

グラタンはフランス語で「クリーミー」という意味である。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

グラタンはフランス語で、お鍋にこびりついた「おこげ」を意味します。

失敗して焦げてしまった料理のおごげが美味しかったことから、グラタンが誕生したと言われています。

第24問

竜田揚げの名前の由来は、竜田川である。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:⭕️

竜田揚げの「竜田」とは、紅葉の名所として有名な奈良県の北西部を流れる竜田川だと言われています。

醤油につけた肉の赤い色と厚めにつけた衣の白い粉の混ざった様子を、竜田川に浮かぶ紅葉に見立てたと言われています。

第25問

サラダはポルトガル語で「生野菜」という意味である。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

サラダの名の由来は、ラテン語で塩を意味する「sal(サル)」だと言われています。

サラダの歴史は古く、古代ギリシャの時代にはすでに野草に塩を振りかけて食べる料理があったとされています。

第26問

ティラミスは「私を元気づけて」という意味のイタリア語が名前の由来である。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:⭕️

ティラミスは、イタリア語で「私を元気づけて」という意味の「tirami su」が由来だと言われています。

イタリア北東部ヴェネト州のトレヴィーゾで1970年代に生まれたとされています。

第27問

ボロネーゼの名前の由来は、この料理を開発した料理人の名前である。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:❌

ボロネーゼ発祥の地は、イタリア北部にある都市ボローニャです。

料理名はイタリア語の「ragù alla bolognese(ラグー・アラ・ボロネーゼ)」を略したものであり、「ボローニャ風の」という意味です。

第28問

しぐれ煮は、時雨のように短時間で煮ることが名前の由来となっている。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:⭕️

時雨は降ったと思ったらすぐに止んで、また降りだしたりする雨です。

しぐれ煮は、まるで時雨のようにサッとすばやく煮ることから名付けられたとされています。

第29問

リゾットは「最高の米料理」という意味である。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:⭕️

「リゾット」とはイタリア語で「risotto」と表記します。

「riso」は「米」を意味し、「otto」は「最高」を意味します。

つまりリゾットは、「最高の米料理」という意味になります。

第30問

棒棒鶏(バンバンジー)は、鶏肉を棒で叩いていたことが名前の由来である。〇か×か?

+ 答えを見る(こちらをクリック)

答え:⭕️

棒棒鶏は、鶏肉をやわらかくするために棒で叩いたことからその名がついたとされています。

しかし、現在は本当に棒で鶏肉を叩いて調理するお店はほとんどないようです。

博士

今回のクイズ問題は以上じゃ!君は何問解けたかな?

このサイトではいろんな脳トレクイズを紹介しているから、ぜひ他のクイズにも挑戦してみるのじゃ!